Gedenkjahr 2018

Dieses Jahr 2018 wird voll von Gedenken sein. Bei Rapid werden die Ultras ihr 30-jähriges Bestehen feiern, aber auch der Tagebuchautor, wird rund an Jahren; 70. In erster Linie wird der Staat dem Ende des Endes des Ersten und des Beginns des Zweiten Weltkriegs gedenken, sowie der Gründung der Republik vor 100 Jahren.

Fast wichtiger erscheinen mir aber die Gedenken an das Konzil von Konstanz vor 600 Jahren und den Beginn des 30-jährigen Kriegs vor 400 Jahren sowie der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren. Warum? Eigentlich dachten wir – zumindest in der Städten, dass man im Sinne eines friedlicheren Zusammenlebens

Religion zunehmend klein oder zumindest kleiner schreiben könnte und diese Spielart einer weltanschaulichen Interessensgemeinschaft allmählich dem Strom der Geschichte übergeben werden könnte. Doch mit den Neu-Österreichern aus den verschiedensten Weltregionen ist religiös motiviertes Handeln wieder zu einem aktuellen Thema geworden. Und daher sind Erinnerungen an das, was Religion in der Lage ist, Menschen anzutun, wichtig, um unser Zusammenleben auch von einem allgemeineren Standpunkt zu betrachten.

Am Weg zu einer Offenen Gesellschaft

Eine „geschlossene Gesellschaft“ gibt die Weltanschauung vor, egal ob durch Religion oder durch einen sonstigen „starken Mann“. Viele fühlen sich in solchen Gesellschaften wohl, bieten sie doch eine gewisse Geborgenheit – aber nicht für alle, denn sie fordern auch gleichzeitig Anpassung – von allen.

Mit dem Auftreten von

Jan Hus vor 600 Jahren und

Martin Luther vor 400 Jahren und den Reaktionen der damals geschlossenen Gesellschaft, wurde auf dramatische Weise gezeigt, wie geschlossene Gesellschaften sind. Dass wir uns heute auf einem Weg zu einer Offenen Gesellschaft bewegen können, verdanken wir auch diesen sehr leidvollen historischen Meilensteinen. Wer sich – wie

Jan Hus oder später

Giordano Bruno – dem Weltanschauungsdiktat widersetzte, wurde beseitigt. Dass der Kaiser

Karl V. am Reichstag in Worms

Martin Luther als „vogelfrei“ entließ, bereute er zeitlebens.

Was macht die Offene Gesellschaft aus?

Der Begriff der „Offenen Gesellschaft“ geht auf

Karl Popper*) zurück. Kurz gefasst beschreibt

Sir Charles die Funktionsweise einer demokratischen Ordnung, mit dem Ziel, Regierungen auf friedliche Weise „loswerden“ zu können. Die Grundlage der Offenen Gesellschaft sind die

Menschenrechte, aus 1948 die im Artikel 18 die Freiheit der Weltanschauung sichern, gleichzeitig im Artikel 21, „sich friedlich zu versammeln“ und Artikel 22 „sich frei zusammenzuschließen“. In einer solchen Gesellschaft darf man sich zu beliebigen Gruppen zusammenschließen. Zwischen Gruppierungen für Weltanschauung, Partei, Verein (auch Fußballverein) sollte (zumindest in einer Idealvorstellung) kein grundsätzlicher Unterschied bestehen.

Diese Freiheit bekommt man aber nicht geschenkt; ihr Preis ist die

Toleranz, die von uns, die wir jeder in einer bestimmten Weltanschauung sozialisiert wurden, gegenüber allen anderen aufzubringen haben, damit ein friedliches Miteinander möglich wird. Es ist nicht immer einfach, die oft (aus der eigenen Position empfundenen) skurrilen Behauptungen anderer Ideologien zu ertragen,

erinnern wir uns nur einmal an die Anhänger der Austria Wien:-) Allein die gleichzeitige Existenz vieler Weltanschauungen ist Kritik an jeder einzelnen von ihnen und daher muss jede von ihnen

Kritik zulassen und darf nicht erwarten, dass der Staat besondere Rücksicht auf sie nimmt.

Dass wir heute einer zunehmend „Offenen Gesellschaft“ (gemeint ist nicht die Rechtsform OG sondern die Weltanschauung) angehören, ist einerseits ein Feature, anderseits verlangt es uns ab, dass wir diese Gesellschaftsform in unseren Handlungen und Reaktionen immer wieder bestätigen und uns in Erinnerung rufen, warum diese Gesellschaftsform gerade für ein Land mit starker Migration so wichtig ist, und was die Grundlage dafür ist, dass so verschiedene Gruppen friedlich nebeneinander existieren können.

Nach den Idealvorstellungen einer Offenen Gesellschaft haben Gruppierungen keine zusätzlichen Privilegien. Wir wissen zwar, dass das – gerade in Österreich – nicht gegeben ist, denken wir nur etwa an die Konkordate, muslimische Schulen und andere Sonderstellungen, aber wir sind ja auch erst auf dem Weg zu einer Offenen Gesellschaft.

Was also eine Gruppierung und ihr Weltbild nicht hat, ist ein besonderer Schutz gegenüber Kritik. Ideen dürfen – zumindest nach den Vorstellungen dieses Gesellschaftsmodells – beliebig kritisiert werden dürfen. Es geht dabei nicht um einzelne Personen, da würden Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Wenn aber der Rapid-Block einen seiner Sprüche aus den unteren Schubladen skandiert, mag das zwar nicht unseren Geschmack treffen aber es darf gesagt werden, weil es eine Idee kritisiert aber nicht eine Person.

Toleranz und Kritik

Einerseits wird von jedem Einzelnen von uns Toleranz gegenüber den Ideen anderer abverlangt. Wir teilen die Meinung der meisten anderen Ideologien in keiner Weise und es ist geradezu anstrengend, deren Existenzrecht zu tolerieren. Aber es muss sein, damit ein friedliches Miteinander möglich wird. Die Ideen anderer zu tolerieren, bedeutet ja nicht, dass man sie billigen muss – und das soll man auch nicht. Im Gegenteil, wir haben aufgrund des Artikels 19 der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit der Meinungsfreiheit das Recht und – wie mir scheint – sogar die Pflicht, uns unpassend erscheinende Ideen durch geeignete Argumentation zu kritisieren, weil eine Duldung fast einer Art Bankrotterklärung dieses Ansatzes zu einer Offenen Gesellschaft wäre.

Man kann daraus ableiten, dass wir eine solche funktionierende Gesellschaft vieler gleichrangiger Ideen nicht geschenkt bekommen, sondern sie immer wieder ausverhandeln müssen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass jene Ideen überbleiben, die dieses Gesellschaftsmodell stützen, die also als Präambel zu ihren Satzungen eine Formel verwenden wie:

„Es gibt viele Götter und wir müssen sie alle tolerieren.“

Fußballerische Kurzformel:

Es darf beliebig viele Fußballvereine geben, jede Form verbaler Kritik von allen Seiten ist erlaubt und muss von allen Seiten ertragen werden – sofern es sich auf die Idee der Gruppe und nicht auf die Person bezieht.

Der Preis für diese „Freiheit der Gruppenbildung“ ist der Umstand, dass Ideen keinen „Ideenschutz“ beim Staat einfordern können und daher im Sinne der freien Meinungsäußerung kritikfähig sein müssen. Das Recht zur

Kritik in Form der

Meinungsfreiheit ist das Gegengewicht zur „Last“ der

Toleranz.

Wie „offen“ ist unsere Gesellschaft?

Beim Fußball können wir das Gruppenverhalten sehr gut beobachten, weil die Anhänger der jeweiligen „Weltanschauung“ der Einfachheit halber mit einer Farbkennzeichnung versehen sind. Vielleicht ist das Verhalten der Fußballfans sogar ein geeigneter Gradmesser für die Offenheit einer Gesellschaft.

Bei unserer Auswärtsfahrt nach Leverkusen bestaunten wir das tolle Stadion

(jetzt haben wir selber ein noch schöneres; wer hätte das damals gedacht) und nutzten die Gelegenheit zu einem Rundgang. Dabei gerieten wir ungewollt in den Fansektor der Heimmannschaft. Ein Ordner wurde auf unsere Rapid-Schals aufmerksam und beeilte sich, uns aus der Gefahrenzone wieder zurück zu unseren Plätzen zu dirigieren, etwas, was zum Beispiel in Hütteldorf gar nicht möglich ist. Besucher der Ost-Tribüne können gar nicht in den Rapid-Fansektor gelangen, ein „Raubtiergitter“ trennt die Bereiche. Eine tolerante und gleichzeitig kritikfähige Gesellschaft braucht solche Gitter nicht. Man ist in Leverkusen offenbar schon etwas weiter am Weg, eine Offene Gesellschaft zu leben als das in Hütteldorf der Fall ist. Allerdings wissen wir auch von Regelungen, die es gar nicht erlauben, dass Besucher mit den Farben der Gastmannschaft den allgemeinen Sektor betreten dürfen.

Stolpersteine

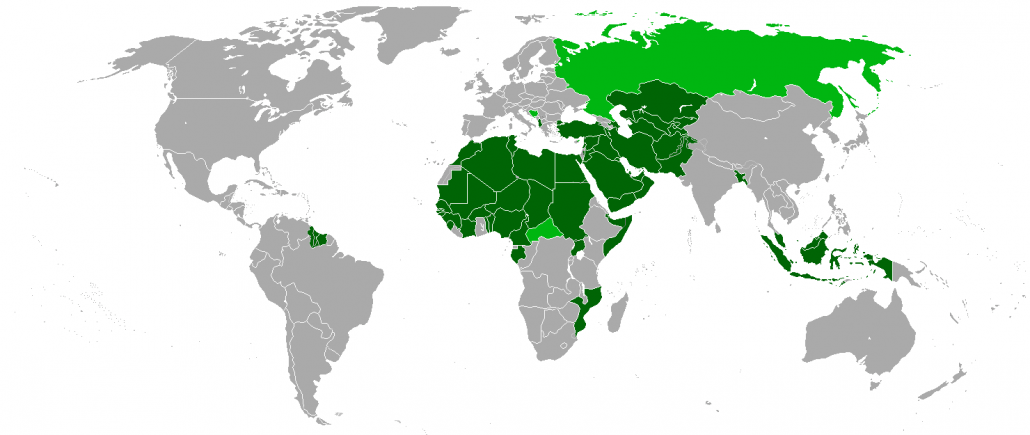

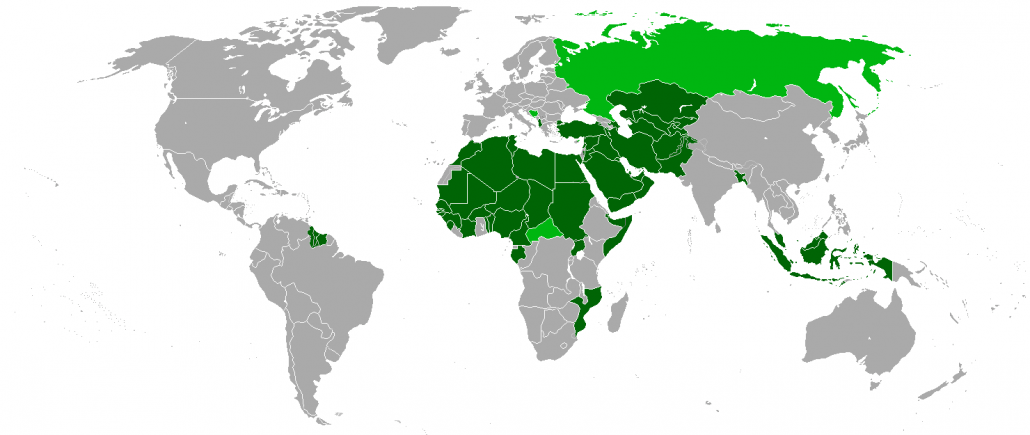

Der Weg zur Offenen Gesellschaft enthält viele Stolpersteine. Die Akzeptanz der Menschenrechte ist durchaus nicht weltweit gegeben. Was in unseren Breiten fast schon als selbstverständlich angenommen wird, gilt in weiten Teilen der Welt nicht. Die

Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam verwendet zwar im Titel das Wort „Menschenrechte“, allerdings handelt es sich hier um die Etablierung der Scharia als Rechtsgrundlage.

Aus der Formel, „Kritik als Gegengewicht zur Toleranz“ ergibt sich zwangsweise, dass es so etwas wie einen Blasphemie-Paragrafen nicht geben sollte. Wie eine Art „juristischer Blinddarm“ existieren aber Blasphemieparagrafen immer noch. Während in England und in den nordischen Ländern solche Gesetze abgeschafft wurden, gibt es sie noch in Deutschland, der Schweiz und in Österreich; hierzulande als

§188 „Herabwürdigung religiöser Lehren“ und

$189 „Störung einer Religionsübung“. Vielleicht warten wir nur auf einen geeigneten Anlass, um sie endgültig zu streichen, wie etwa gerade gestern der

Paragraf der „Majestätsbeleidigung“ in Deutschland.

Wie wenig weltanschaulich gefestigt unsere Politiker sein können, zeigt das Beispiel der

Verhüllung antiker Nackstatuen bei einem Besuch des iranischen Präsidenten in Italien oder die

Diskussion über die Mohammed-Karikaturen. Voreilender Gehorsam gegenüber Regeln anderer Weltanschauungen schwächt den Selbstwert einer Offenen Gesellschaft.

Zum Jahreswechsel werden wir aber ausreichend durch verschiedene Berichte daran erinnert, welche Werte wir hier in Österreich und Europa aktiv vertreten müssen, wenn wir nicht wieder in ein Zeitalter der Geschlossenheit oder wenigstens eines mit einem „starken Mann“ abgleiten wollen.

Am 30.12. berichtete der Spiegel (und viele andere Medien), dass in Ägypten etwa 900 Nichtgläubige zur

Gefahr fürs Land erklärt worden sind. Als Grund wurde von den Regierungsstellen angegeben, dass durch die Ungläubigen die abrahamitischen Religionen beleidigt werden; Blasphemie also. Ägypten ist ein Beispiel für eine Nicht-Offene Gesellschaft. Aber Ägypten sei weit weg, könnte man meinen, das betreffe uns nicht. Leider stimmt das nicht, denn durch Zuwanderung aus diesen Ländern begegnen wir solchen Standpunkte vermehrt auch hierzulande.

Am 27.12. berichten die Medien über einen Vorfall in Bosnien, bei dem unser Jungstar

Dejan Ljubicic mit einem befreundeten Spieler Bierflaschen gegen die Wand einer Mosche geworfen hat. Das wurde vom Spieler auch zugegeben. Bei den Berichten ist nicht ganz klar, wofür die zu erwartenden „strengen Strafen“ gelten; für den entstandenen Sachschaden oder dafür, dass der beschädigte Gegenstand eine Moschee war. Was wäre gewesen, wenn es sich um ein anderes Gebäude gehandelt hätte? Also um Dein oder mein Haus oder um die Geschäftsstelle eines (nicht gerade befreundeten) Fußballklubs oder um ein Geschäft? Wäre das dann auch in den Zeitungen gestanden, oder betrifft die Aufregung den Umstand, dass es sich um eine Moschee gehandelt hat? So ganz klar positioniert sich keiner der Berichte.

Fredy Bickel sagt, man müsse die Tat „aufs Schärfste“ verurteilen.

Der erste Bericht zeigt, wie Religionen in einem Staat zur Norm werden können, der sich alle zu unterwerfen haben. Ein Blick in unsere Geschichte wie in unserem Gedenkjahr 2018 ist also genau so gut mit einem Blick nach Ägypten zu vergleichen. Der zweite Bericht zeigt, dass Religionen auch in unseren Breiten eine besondere Stellung genießen und Kritik an ihnen in unerlaubter Weise dramatisiert wird.

Aufs Schärfste verurteilen

Unsere Fußballstars stehen auf einem Podest, auf das wir sie gehoben haben und wir alle erwarten uns Vorbildwirkung für alle ohne Podestplatz, allen voran der Verein.

In der Interpretation, wann ein Elfmeter zu pfeifen ist und wann nicht, gibt es einerseits „die Absicht“ und dann die „unnatürliche Handbewegung“ oder „Hand zum Ball“. Wie soll man bloß feststellen, ob etwas absichtlich gemacht wurde. Die Entscheidung folgt daher heute eher der Interpretation der Bewegung als der noch subjektiveren Beurteilung der Absicht.

(Außer bei Rapid, dort ist es egal, bei Rapid wird jedes Handspiel als Elfer gepfiffen:-)

Wie will man also feststellen, ob jemand religiös motiviert Flaschen auf ein Gebetshaus wirft oder ob das betroffene Gebäude zufällig ein Gebetshaus war? Man kann das nicht, außer der Flaschenwerfer erklärt uns das. Er erklärt es uns indirekt, indem er meint, er würde dem dortigen Muslimverein Geld spenden. Hätte er dem REWE-Konzern gespendet, wenn er die Flaschen auf eine Billa-Filiale geworfen hätte?

Gewalt in der Gesellschaft ist abzulehnen. Das Werfen von Gegenständen, egal wohin, ist nicht zu tolerieren. Aber es ist darüber hinaus ohne weitere Bedeutung, ob die Gegenstände in meinen Garten, in einen gegnerischen Fansektor oder auf ein Gebetshaus fallen. Aus dem jeweiligen „Zielgebiet“ erwächst keine größere Strafe als für das „Werfen von Gegenständen und der Gefährdung von Menschen“; egal ob es eine Kirche, eine Moschee oder ein Supermarkt ist, weil eben Weltanschauungen Kritik aushalten müssen.

Gruppenverhalten – individuelle Schuld

Hätte

Dejan die Flaschen geworfen, wenn er allein gewesen wäre? Ich meine, dass er das ziemlich sicher nicht getan hätte. Das war auch schon beim letzten Platzsturm der Fall und bei sonstigen Anlässen, bei denen Einzelne unter dem Einfluss der Gruppe handeln.

Dejan war mit einem Freund unterwegs und bereits in so kleinen Gruppen entwickeln sich Haltungen, die nur durch die Existenz der Gruppe zu erklären sind und daher ist

Dejans Aussage

„Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist“, durchaus nachvollziehbar. Der Täter ist immer auch die Gruppe, auch wenn sie nur sehr selten zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Glücklicherweise gibt es aber die juristische Neuschöpfung des Landfriedensbruch-Paragrafen.

Das Ereignis zeigt uns auch, wie wichtig Religion für junge Leute sein kann und dass man daher auch verstehen kann, dass die FIFA keine große Freude mit einem religiösen Outing am Spielfeld hat.

Die Täter sind immer die Eltern

Junge Menschen, die kaum der elterlichen Obhut entschlüpft sind, zeigen in ihrem unabgeschliffenen Verhalten noch sehr deutlich, welche Werte in ihren Familien zählen. „Jesus liebt mich“, meint

David Alaba. Aber der Satz

„Es gibt keine religiösen Kinder sondern nur Kinder religiöser Eltern“ ist sehr schwerwiegend und zeigt, wie wichtig es für Eltern wäre religiöse Erziehung in Offenen Gesellschaften etwas weniger wichtig zu nehmen, denn Kinder nehmen die Botschaften der Eltern sehr ernst – wie wir sehen.

Was wäre also das Wichtigste, das wir unseren Kindern für ein gedeihlichen Nebeneinander von Ideen mit auf den Lebensweg geben können? Es ist nicht die Vermittlung der eigenen Weltanschauung sondern die Einsicht, andere Weltanschauungem tolerieren zu müssen; nicht sie zu akzeptieren, denn die Kritik am Boden der Meinungsfreiheit muss möglich sein. Vor dieser Aufgabe stehen alle in irgendeiner Form Erziehungsbeauftragten, beginnend beim Kindergarten.

Auch am Fußballplatz ist das so. Die wichtigste Regel ist die, dass Gewalt gegen Anhänger und Spieler der jeweils gegnerischen Mannschaft außerhalb des eigenen Handlungsspielraums stehen müssen. Dass wir noch nicht so weit sind, das zu verinnerlichen, sehen wir am Unterschied zwischen der Bauweise der Stadien in Leverkusen und Hütteldorf. Aber wir sind auf einem guten Weg, vielleicht schaffen wir das auch noch.

Auf ein friedvolles Zusammenleben 2018 auf der Grundlage einer Offenen Gesellschaft!

Links

Aus der Formel, „Kritik als Gegengewicht zur Toleranz“ ergibt sich zwangsweise, dass es so etwas wie einen Blasphemie-Paragrafen nicht geben sollte. Wie eine Art „juristischer Blinddarm“ existieren aber Blasphemieparagrafen immer noch. Während in England und in den nordischen Ländern solche Gesetze abgeschafft wurden, gibt es sie noch in Deutschland, der Schweiz und in Österreich; hierzulande als §188 „Herabwürdigung religiöser Lehren“ und $189 „Störung einer Religionsübung“. Vielleicht warten wir nur auf einen geeigneten Anlass, um sie endgültig zu streichen, wie etwa gerade gestern der Paragraf der „Majestätsbeleidigung“ in Deutschland.

Wie wenig weltanschaulich gefestigt unsere Politiker sein können, zeigt das Beispiel der Verhüllung antiker Nackstatuen bei einem Besuch des iranischen Präsidenten in Italien oder die Diskussion über die Mohammed-Karikaturen. Voreilender Gehorsam gegenüber Regeln anderer Weltanschauungen schwächt den Selbstwert einer Offenen Gesellschaft.

Zum Jahreswechsel werden wir aber ausreichend durch verschiedene Berichte daran erinnert, welche Werte wir hier in Österreich und Europa aktiv vertreten müssen, wenn wir nicht wieder in ein Zeitalter der Geschlossenheit oder wenigstens eines mit einem „starken Mann“ abgleiten wollen.

Am 30.12. berichtete der Spiegel (und viele andere Medien), dass in Ägypten etwa 900 Nichtgläubige zur Gefahr fürs Land erklärt worden sind. Als Grund wurde von den Regierungsstellen angegeben, dass durch die Ungläubigen die abrahamitischen Religionen beleidigt werden; Blasphemie also. Ägypten ist ein Beispiel für eine Nicht-Offene Gesellschaft. Aber Ägypten sei weit weg, könnte man meinen, das betreffe uns nicht. Leider stimmt das nicht, denn durch Zuwanderung aus diesen Ländern begegnen wir solchen Standpunkte vermehrt auch hierzulande.

Am 27.12. berichten die Medien über einen Vorfall in Bosnien, bei dem unser Jungstar Dejan Ljubicic mit einem befreundeten Spieler Bierflaschen gegen die Wand einer Mosche geworfen hat. Das wurde vom Spieler auch zugegeben. Bei den Berichten ist nicht ganz klar, wofür die zu erwartenden „strengen Strafen“ gelten; für den entstandenen Sachschaden oder dafür, dass der beschädigte Gegenstand eine Moschee war. Was wäre gewesen, wenn es sich um ein anderes Gebäude gehandelt hätte? Also um Dein oder mein Haus oder um die Geschäftsstelle eines (nicht gerade befreundeten) Fußballklubs oder um ein Geschäft? Wäre das dann auch in den Zeitungen gestanden, oder betrifft die Aufregung den Umstand, dass es sich um eine Moschee gehandelt hat? So ganz klar positioniert sich keiner der Berichte. Fredy Bickel sagt, man müsse die Tat „aufs Schärfste“ verurteilen.

Der erste Bericht zeigt, wie Religionen in einem Staat zur Norm werden können, der sich alle zu unterwerfen haben. Ein Blick in unsere Geschichte wie in unserem Gedenkjahr 2018 ist also genau so gut mit einem Blick nach Ägypten zu vergleichen. Der zweite Bericht zeigt, dass Religionen auch in unseren Breiten eine besondere Stellung genießen und Kritik an ihnen in unerlaubter Weise dramatisiert wird.

Aus der Formel, „Kritik als Gegengewicht zur Toleranz“ ergibt sich zwangsweise, dass es so etwas wie einen Blasphemie-Paragrafen nicht geben sollte. Wie eine Art „juristischer Blinddarm“ existieren aber Blasphemieparagrafen immer noch. Während in England und in den nordischen Ländern solche Gesetze abgeschafft wurden, gibt es sie noch in Deutschland, der Schweiz und in Österreich; hierzulande als §188 „Herabwürdigung religiöser Lehren“ und $189 „Störung einer Religionsübung“. Vielleicht warten wir nur auf einen geeigneten Anlass, um sie endgültig zu streichen, wie etwa gerade gestern der Paragraf der „Majestätsbeleidigung“ in Deutschland.

Wie wenig weltanschaulich gefestigt unsere Politiker sein können, zeigt das Beispiel der Verhüllung antiker Nackstatuen bei einem Besuch des iranischen Präsidenten in Italien oder die Diskussion über die Mohammed-Karikaturen. Voreilender Gehorsam gegenüber Regeln anderer Weltanschauungen schwächt den Selbstwert einer Offenen Gesellschaft.

Zum Jahreswechsel werden wir aber ausreichend durch verschiedene Berichte daran erinnert, welche Werte wir hier in Österreich und Europa aktiv vertreten müssen, wenn wir nicht wieder in ein Zeitalter der Geschlossenheit oder wenigstens eines mit einem „starken Mann“ abgleiten wollen.

Am 30.12. berichtete der Spiegel (und viele andere Medien), dass in Ägypten etwa 900 Nichtgläubige zur Gefahr fürs Land erklärt worden sind. Als Grund wurde von den Regierungsstellen angegeben, dass durch die Ungläubigen die abrahamitischen Religionen beleidigt werden; Blasphemie also. Ägypten ist ein Beispiel für eine Nicht-Offene Gesellschaft. Aber Ägypten sei weit weg, könnte man meinen, das betreffe uns nicht. Leider stimmt das nicht, denn durch Zuwanderung aus diesen Ländern begegnen wir solchen Standpunkte vermehrt auch hierzulande.

Am 27.12. berichten die Medien über einen Vorfall in Bosnien, bei dem unser Jungstar Dejan Ljubicic mit einem befreundeten Spieler Bierflaschen gegen die Wand einer Mosche geworfen hat. Das wurde vom Spieler auch zugegeben. Bei den Berichten ist nicht ganz klar, wofür die zu erwartenden „strengen Strafen“ gelten; für den entstandenen Sachschaden oder dafür, dass der beschädigte Gegenstand eine Moschee war. Was wäre gewesen, wenn es sich um ein anderes Gebäude gehandelt hätte? Also um Dein oder mein Haus oder um die Geschäftsstelle eines (nicht gerade befreundeten) Fußballklubs oder um ein Geschäft? Wäre das dann auch in den Zeitungen gestanden, oder betrifft die Aufregung den Umstand, dass es sich um eine Moschee gehandelt hat? So ganz klar positioniert sich keiner der Berichte. Fredy Bickel sagt, man müsse die Tat „aufs Schärfste“ verurteilen.

Der erste Bericht zeigt, wie Religionen in einem Staat zur Norm werden können, der sich alle zu unterwerfen haben. Ein Blick in unsere Geschichte wie in unserem Gedenkjahr 2018 ist also genau so gut mit einem Blick nach Ägypten zu vergleichen. Der zweite Bericht zeigt, dass Religionen auch in unseren Breiten eine besondere Stellung genießen und Kritik an ihnen in unerlaubter Weise dramatisiert wird.

Was wäre also das Wichtigste, das wir unseren Kindern für ein gedeihlichen Nebeneinander von Ideen mit auf den Lebensweg geben können? Es ist nicht die Vermittlung der eigenen Weltanschauung sondern die Einsicht, andere Weltanschauungem tolerieren zu müssen; nicht sie zu akzeptieren, denn die Kritik am Boden der Meinungsfreiheit muss möglich sein. Vor dieser Aufgabe stehen alle in irgendeiner Form Erziehungsbeauftragten, beginnend beim Kindergarten.

Auch am Fußballplatz ist das so. Die wichtigste Regel ist die, dass Gewalt gegen Anhänger und Spieler der jeweils gegnerischen Mannschaft außerhalb des eigenen Handlungsspielraums stehen müssen. Dass wir noch nicht so weit sind, das zu verinnerlichen, sehen wir am Unterschied zwischen der Bauweise der Stadien in Leverkusen und Hütteldorf. Aber wir sind auf einem guten Weg, vielleicht schaffen wir das auch noch.

Auf ein friedvolles Zusammenleben 2018 auf der Grundlage einer Offenen Gesellschaft!

Was wäre also das Wichtigste, das wir unseren Kindern für ein gedeihlichen Nebeneinander von Ideen mit auf den Lebensweg geben können? Es ist nicht die Vermittlung der eigenen Weltanschauung sondern die Einsicht, andere Weltanschauungem tolerieren zu müssen; nicht sie zu akzeptieren, denn die Kritik am Boden der Meinungsfreiheit muss möglich sein. Vor dieser Aufgabe stehen alle in irgendeiner Form Erziehungsbeauftragten, beginnend beim Kindergarten.

Auch am Fußballplatz ist das so. Die wichtigste Regel ist die, dass Gewalt gegen Anhänger und Spieler der jeweils gegnerischen Mannschaft außerhalb des eigenen Handlungsspielraums stehen müssen. Dass wir noch nicht so weit sind, das zu verinnerlichen, sehen wir am Unterschied zwischen der Bauweise der Stadien in Leverkusen und Hütteldorf. Aber wir sind auf einem guten Weg, vielleicht schaffen wir das auch noch.

Auf ein friedvolles Zusammenleben 2018 auf der Grundlage einer Offenen Gesellschaft!